|

| 聚焦工程制作,共探思维成长 —— 张汉名师工作室第 13 次活动 |

|

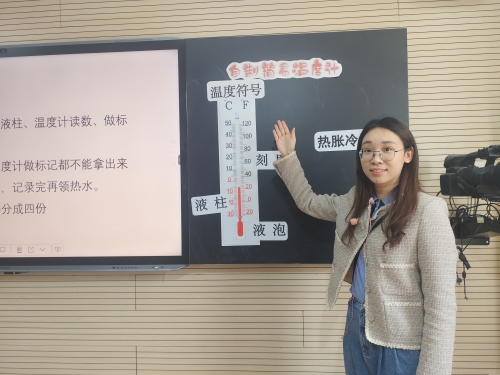

春回大地,万木吐新。 3月24日,张汉名师工作室第 13 次活动在洞头区北岙小学圆满举行。本次活动以 “工程与技术之实施计划:项目制作” 为主题,旨在深化《义务教育科学课程标准》实践,推进 “工程与技术” 领域项目化学习,通过四堂精品课例展示、两个专题报告及深度研讨,为科学教师呈现了一场项目化学习的盛宴。 [课堂展示] 活动在孙琦琦老师带来的《做一个温度计》课堂中拉开帷幕。孙老师从生活情景引入,以小科同学泡牛奶遇水温难题激发学生兴趣。在课堂上,学生先回顾温度计的结构与作用,再明确制作任务,学生开始小组分工设计构思草图。在交流中发现关键问题:如何制定刻度展开讨论,解决问题之后开始动手组装,精心标定刻度,最终完成自制温度计。课堂中,学生进一步落实温度计的原理。在实践中体验科学的乐趣,创新能力也得到锻炼,充分展现了科学教育的魅力与活力,激发学生对科学探索的无限热情。 图1 金利银老师从大概念出发,在把握教材四年级“电路”单元主题的基础上,融合项目化学习与技术工程,研发的一堂蕴含深度探究、思维发展、学以致用理念的拓展课。教学中,金老师从红绿灯演变出发,以层层递进的任务挑战为主线,激发学生探究的兴趣,并在一次次挑战中(2个开关控制2盏灯——1个开关分别控制2盏灯切换——1个开关控制3盏灯切换),一步步实现思维的进阶发展和提升学生解决实际问题的能力。 图2 在《铝箔船挑战赛》一课中,同学们通过动手实践,像小工程师一样亲身体验了工程设计的过程,深入理解了沉的材料可以造船、船的稳定性与结构有关等科学概念。 课堂伊始,王琦老师以一张普通的铝箔纸引发思考:“如何让它承载20个垫圈并稳定漂浮?”同学们跃跃欲试,迅速进入挑战状态。在明确任务后,各小组按照“设计—制作—测试—改进”的工程流程展开探究。经过15分钟的紧张制作与测试,各小组成功完成任务,并分享交流了“造船”经验。工程设计的奥秘在于不断测试与改进,在本堂课中同学们不仅感受到了科技与生活的紧密联系,更在实践中体会到精益求精的工匠精神。课后,老师还抛出了新问题,鼓励同学们继续探索,让科学的种子在心中生根发芽。 图3 《制作魔法饮料》一课开始,徐玲玲老师通过播放紫罗兰变色的视频,引发同学们的好奇。随后,引入 17 世纪科学家波义尔发现紫罗兰变色现象的故事,引导同学们了解花青素的作用,并提出让紫甘蓝汁颜色变得与众不同的问题,顺利引出利用酸碱物质制作魔法饮料的主题。各小组热烈讨论,确定制作方案后,便分工合作,充分发挥动手能力和创新思维,不仅调配出心仪颜色的饮料,并撰写宣传语,最终投票评选出最受欢迎魔法饮料。这堂课将科学知识与趣味实验巧妙融合,激发了同学们对生活中科学知识的探索热情。 图4

[专题讲座] 杨爱爱老师围绕小学科学技术与工程类项目制作展开分享。首先,她阐释了小学科学技术与工程教育的内涵,点明其对学生科学素养培育、创新思维启发以及实践能力提升的重要意义。接着,基于各学段学情及新课标要求,以《做一盏纸灯笼》、《玩转“过山车”》、《潜望镜大探秘》等课例,介绍了自己在教学过程中的实践方法和探索历程。最后,她还提出,目前的教学还存在以下困境:教学情境脱离实际、实践活动流于形式、过于侧重产品成果而忽略思维培养等。我们必须要更新教育理念,持续学习,为技术与工程教育发展做好充分准备。 图5 张汉老师结合课例,以《技术与工程项目式学习实施策略与实践》为题作专题讲座,强调通过真实情境驱动跨学科探究,培养解决复杂问题能力。分低、中、高段设定分层教学目标,明确角色分工。教师从“引导者”逐步过渡为“支持者”和“合作者”,通过材料清单管理、四步制作流程优化和多元评价提升效率,助力培养团队协作与创新能力。本次讲座为教师提供了项目式学习的完整实施框架,助力课堂教学从“知识传授”向“能力培养”转型。 图6

[深度研讨] 活动最后,大家畅所欲言,各抒己见,结合自身项目化教学经验围绕教学设计、课堂组织、学生活动、教学效果等方面进行了精彩的点评,提出建议和困惑。在思维的碰撞中,既有对教学亮点的赞誉,也有对优化路径的思考,让大家对项目化教学有了更深刻的认识。 图7 图8 此次活动,通过丰富多样的课堂展示和深度的经验分享,为参与教师提供了宝贵的学习与交流机会,有力地推动了 “工程与技术” 领域项目化学习在小学科学教学中的实践与探索。相信在张汉名师工作室的引领下,小学科学教育将不断创新发展,为学生带来更具魅力与活力的科学课堂。 图9 |