|

| 聚焦核心素养,凸显课堂本质——记鹿城区林志辉名师工作室第4次活动 |

|

春风拂杨柳,日照暖红花。为充分发挥名师团队专业引领、示范辐射作用,促进新课标引领下教师专业成长,提高课堂教学的有效性,发展学生的核心素养,2024年3月29日,林志辉名师送教工作室第九次活动在平阳县水头第三小学举行。温州市名师工作室林志辉老师、平阳县小学数学资深教研员杨作民老师以及名师工作室成员参加了本次活动。

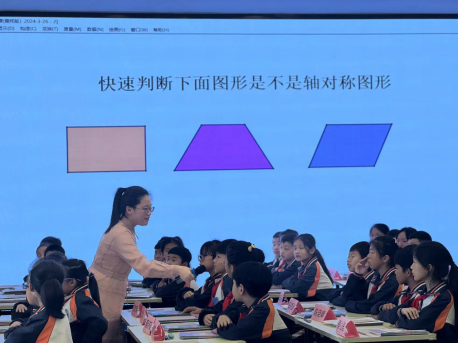

上午,首先由水头三小的吕爱雪老师带来课例展示《轴对称(二)》。吕老师的课堂围绕“翻折”一词展开,首先通过画轴对称图形让学生感受对称点到对称轴距离相等,紧接着通过观察发现对称轴与对称点连线间的位置关系,渗透了轴对称图形的两个重要特征。最后在练习中,通过让学生寻找图形中非顶点的对应点,深化学生对于轴对称图形在对应点到对称轴距离相等,对应点连线与对称轴垂直的关系的理解。

第二节课是来自平阳新纪元榕园学校的郑宝霞老师带来的课例展示《轴对称(一)》。郑老师的课堂从学生的真实问题“什么是轴对称图形?为什么要加个轴?”出发,让学生充分经历动手探究的过程,通过折一折、画一画、剪一剪、翻一翻等一系列活动,加深学生对轴的认识,进一步感悟轴对称图形的特点。最后,郑老师出示了合页,利用合页的翻折,生动地诠释了轴对称运动的本质,使学生感受到生活中处处有数学。

紧接着,温州市榕园学校的朱一凡老师展示了一节《轴对称(二)》同课异构。朱老师以关键问题”轴对称图形为什么对折后能完全重合?”驱动学生将探究的目光聚焦到图形的元素上,带领学生实现从图形的整体分析到图形的元素分析的思维进阶,培养了学生的空间观念。课堂凭借两个图形的研究完整学生对轴对称图形的认识,首先通过探索梯形为什么对折后可以完全重合发现对应点之间的关系,然后借助平行四边形对称轴的寻找,发现对应点与对称轴之间的关系,课堂设计层层递进,实现深度学习。

最后,温州市实验小学的黄勉老师展示了课例《轴对称(二)》。黄老师在课堂上为学生提供了大量的活动支架,给予学生充分的探索空间。通过轴对称图形的顶点初步建立对称点的概念,在此基础上,进一步研究非顶点的对称点,以“怎样准确的找到F点的对称点?”为驱动问题,让学生在连一连、找一找的活动中发现规律、获得经验,并运用这样经验运用到找非顶点的对称点,真正理解对称点与对称轴的关系。学生在学习过程中不仅掌握了知识,还学会了学习的方法。

课后,由平阳县小学数学资深教研员杨作民老师对上午的课例展开点评。杨老师充分肯定了上课教师的课堂巧思,并结合自己的经验对每节课提出了宝贵的意见。杨老师指出图形课要让学生充分经历想象的过程,培养学生的空间观念。

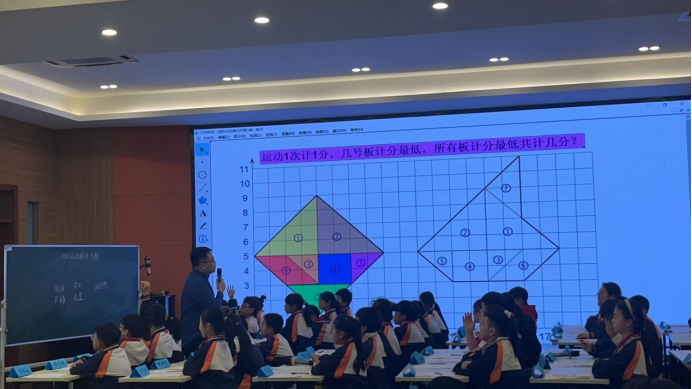

下午的活动,在水头三小的袁思满老师执教的《图形的运动(三)》中拉开序幕。袁老师基于学生的学情,明确了以“中心点”、“关键点”的寻找为课堂重点,首先通过描述铅笔的旋转提炼了旋转的三要素,并在反馈过程中突出学生易错点,强调找对旋转中心的重要性。然后,袁老师借助线段和三角形的旋转,使学生感受面动、线动、点动之间的关联,感悟图形旋转的本质。

而后,来自温州市城南小学的潘琼冰老师带来了课例展示《图形运动解决问题》。这节课以“几次运动?是什么运动?怎么运动?”这一个问题贯穿始终,驱动学生基于已有的经验进行想象,在想象中经历表象的建立,在运用表象过程中体会平移、旋转、轴对称三种运动的特点,并将三种运动进行勾联,实现知识结构化。真正做到了以知识为载体培养学生的核心素养。

课后,分别由温州市市府路小学的赖丽洁老师、温州市滨江外国语学校的翁蒙蒙老师、温州市少年游泳学校的徐建云老师带来观点报告。 赖老师从上位知识、标准要求、教材呈现三个维度出发,对《图形的平移》做内容的整体解读。通过梳理九年义务教学内容,明确了《平移》一课的教学价值,基于对上位知识的分析划分出了学生素养进阶的梯度;观照课标对图形领域内容在不同学段的要求,指出《平移》一课应该重视动手操作,借助方格图探索图形的特征与画法,培养学生的空间观念;通过对比各版本不同时期的教材内容,指出从元素出发聚焦点的平移,利用画说平移进行教学,注重表征互通。

接着,翁蒙蒙老师沿着假设—佐证—调整的路径讲述了她们团队对于《图形的运动(三)》的学情整体分析过程。首先基于学生的素养进阶对学生的水平进行假设,在文献佐证与小规模预测发现假设与学生实际情况并不完全符合,进而借助solo层次理论再次调整学生的素养进阶水平。以课前学习单为载体,检测学生的元素感悟与元素分析水平,发现大部分学生能通过元素感悟进行简单的图形旋转,但在元素分析的中对于旋转中心的寻找有困难,由此明确了孩子本课的困惑迷思。

许老师以《轴对称(二)》为例,从是什么?怎么做?做得怎么样?这三个方面讲述团队如何进行评价的整体反馈。团队将课时评价分为课前起点评价、课中观察评价与课后检测评价。通过课前起点评价了解学生的知识起点、经验起点与困惑迷思;通过课中观察评价了解学生的学与教师的教,课后通过检验了解学生的知识水平与经验水平。从课前、到课中、课后形成一个体系,动态的掌握学生素养进阶的推进情况,了解学生素养进阶的达成情况,为课堂效度提供了直接有力的证明。

活动的最后,浙江省特级教师林志辉老师对这次活动进行了点评。林特首先对各位老师的课堂进行了高度的肯定,并进行了专业性指导。最后,他指出课堂设计要走向结构化,教师要提炼关键问题、用核心素材与核心问题贯穿始终,让学生的思维在课堂中一层一层地拔节。本次活动,为工作室成员传播了新理念、新思想,充分发挥了名师工作室的引领作用。工作室的成员也将在林特的带领下不断探索,砥砺前行。

|