|

| 【温州市鞋都第一小学】共研共进 打磨范例——基于“智慧”赋能深化表现性评价教学案例研磨 |

|

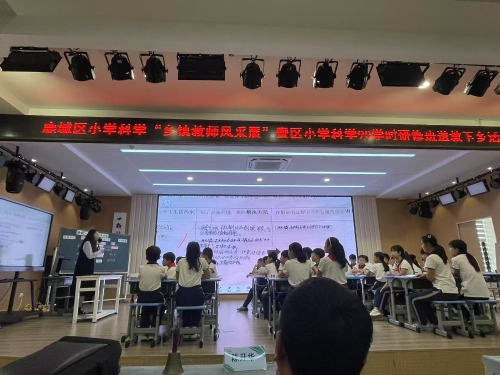

4月-5月,借助“智慧”赋能手段,深化表现性评价在教学中的应用。通过教师们共同研讨、携手共进,深入剖析表现性评价教学案例,挖掘其潜在价值与改进空间。一方面,提升教师对表现性评价的理解与运用能力,使其能更精准地设计评价任务、制定评价标准。另一方面,打磨出高质量的教学范例,为教学实践提供可借鉴的模板,推动教学方法创新,优化教学过程,提高教学质量,促进学生核心素养的全面发展,实现智慧教育与教学评价的深度融合。本次主要落点于语文与科学两个学科的典型课例打磨。 语文学科潘怡老师执教《“诺曼底号”遇难记》。潘老师紧紧围绕单元语文要素进行教学,以与课文内容紧密相关的算式导入,指导学生从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质。潘老师借助多种形式的朗读,让学生真实地感受“诺曼底号”即将沉没时的紧张氛围和60人所处的危险境地,仿佛置身于 “诺曼底号” 遇难现场,增强了学生的情感体验,加深对课文内容的理解和对船长形象的感受,使学生更能体会船长的伟大品质。 在深入学习课文后,以教学难点作为表现性评价融入点,引导学生撰写生命随想,让学生结合对哈尔威船长英雄壮举的理解,思考生命的价值和意义,将阅读感悟转化为文字表达,同时,通过出示星级评价表,为学生的表达提供了明确的方向和标准。不仅加深了学生对文本内容的理解,还锻炼了思辨能力。 杨丹丹老师以《“智慧”赋能:探索语文课堂教学研究新样态》为题做分享,以《“诺曼底号”遇难记》第二课时教学为例,展现学校语文校本教研的三大“智慧”赋能路径,包括素养导向的单元整体解读、表现性评价应用于阅读教学以及AI课堂分析改进教师教学。 杨老师阐述了学校以理论研究与智能技术作为“智慧赋能”载体,进行语文教学与评价改革的探索过程。其目的在优化教师教学,提升学校语文教学质量,最终落实学生素养发展。 此次课堂展示与教研分享均紧紧围绕学校教育教学改革重点,以“智慧”理论与工具赋能乡村教师教学,提升学校语文教学研究质量。在未来,学校语文校本教研会更重视课堂中学生主体性的发挥,促进乡村学生语文学科能力与素养的协同发展。 科学学科张蕙娴老师执教《分析一个实际的环境问题》。张老师以“城中湖环境治理”为情境,紧扣新课标“人类活动与环境”核心概念,引导学生从多角色视角分析环境问题的复杂性,培养平衡协调的跨学科思维。 针对学生“思维单一”“探究浅层化”等问题,张老师引入AI技术优化教学环节。通过AI辅助提问、信息整合和方案模拟,学生以“渔民”“环保人员”等身份展开探究:从初期依赖AI生成答案,到逐步学会聚焦问题、持续追问,最终形成“问题—解决路径—潜在冲突”的完整分析框架。在汇报研讨环节,学生通过黑板集中展示各组成果,辅助全班对比分析,最终达成“平衡经济发展与生态保护”的共识,实现“分析能力”到“决策能力”的跃升。 接着由李慧静老师以《AI赋能科学教育》为题做教研分享,以《分析一个实际的环境问题》教学为例,从教材分析、磨课过程、反思改进三方面进行分享,探索AI赋能科学教育的创新实践。 李老师立足课程标准,深入研读教材并开展学情分析。通过对教研组三次磨课迭代的详细叙述展现我校科学教研组对AI赋能课堂新路径的不断探索。分享了我校教师利用AI课堂分析进行课例研磨,帮助教师有意识地发现、分析、优化教学方式方法,不断提升教学质量。同时利用AI对学生答题情况的分析,了解学生存在的问题,并根据问题对教学环节进行改进。 此次科学课堂实践以AI技术赋能科学教学创新,推动科学课堂从“知识传递”向“素养生成”转型,推动乡村学生从被动接受转向主动探究。未来,学校将深化AI在科学教育中的应用场景,学生科学思维与社会责任协同发展,为学校科学教育高质量发展注入新动能。 |