建你所想,构你所往—建构游戏观察与分析

一、建构游戏评价

1.建构游戏的概念:

幼儿按照一定的计划或目的来组织物体或游戏材料,使之呈现出一定的形式或结构的活动,包括拼图、积木、积塑等。

2.从定义出发剖析建构游戏观察分析要点:

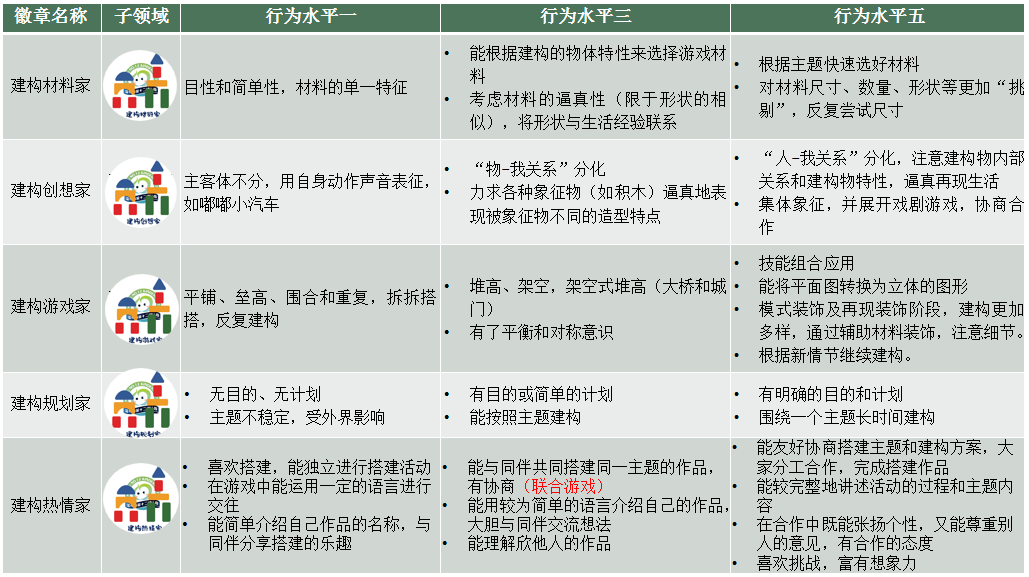

材料选择、象征水平、建构技能、意志行为

3.指标辨析:

4.重点辨析:游戏表征水平

(1)主客体不分化的象征性游戏阶段

年龄较小的幼儿往往用自身的动作作为表征的媒介或手段。例如,一个3岁的幼儿拿着一块积木在地板上推来推去,嘴里发出“呜鸣”的声音,身子也在不停的摆动。这些动作表明他正在“开轮船”。幼儿对于轮船的感受和想象通过他自己的身体动作表现出来,幼儿、积木、船三者构成了一个统一的整体。幼儿自身的愿望(像成人那样开大轮船)超过了客体(积木)的特性,积木和动作成为幼儿想象与愿望的支持物。

(2)“物一我关系”的分化和“逼真性”要求的产生

随着幼儿认知的发展,在自我和客体之间开始出现分化。这种认知发展上的进步反映在幼儿的积木建构活动中,表现为幼儿的积木建构物逐渐接近生活的“真实”,“逼真性”成为幼儿积木建构活动的追求。先前通过声音和动作赋予客体以某种“特性”、把一块积木想象为一条船的做法已经不能再满足幼儿的兴趣和需要,他现在需要的是一条在形态上像“真的”大轮船的建构物。于是,真正的积木建构活动就开始了。当幼儿用积木来建构一条船的时候,积木对于幼儿来说就具有了一种全新的“象征物”的意义,作为“被象征之物”的客体(即轮船)和客体的细节就占据了幼儿注意力的中心。

观察图片,两组城堡。

思考:你觉得哪个象征水平更高?为什么?

例如,幼儿所造的房子在一开始可能只有四堵墙。逐渐地,幼儿开始意识到房子应该有一个房顶。这时,他需要考虑什么大小的积木可以跨过围墙作为“房顶”而不致使“房顶”塌陷。最初的“房顶”可能是平平的,以后我们可以看到幼儿会在他们的建构物上加上尖尖的房顶。

当幼儿要把自己的想法转化为一种实际的象征物时,他就必须注意到建构物内部的关系,例如比例、次序、平衡等等。积木不能被任意弯曲、折叠或改变的客观特性也要求幼儿的思维进一步适应客观现实。

例如,一个幼儿想在双行道的高速公路上设置一个拐弯。但是,尝试了多次以后,他所搭建的斜坡和拐弯仍然缺乏平滑性。他显得很沮丧:“如果两个车子同时拐弯的话它们就会撞到一起。如果不在这里拐弯的话,那么,我的高速公路就只有一条路了。”他来回地驾驶“车子”,不断地寻找、尝试和更换积木。“我知道了!”通过调整通向拐弯处斜坡的倾度,他终于找到了解决问题的办法。

积木建构活动不仅要求幼儿注意到建构物内部的关系和积木本身的客观特性,而且也要注意到建构物所特有的社会特性。

例如,幼儿在建构“高速公路”时,不仅要“铺路”,还需要装置路标、交通工具等为人所用和为人服务的工具和设置,也就是说,要反映人的社会和社会生活。路标、交通工具、人、动物等辅助材料的使用使游戏进一步接近社会生活的现实,帮助幼儿进一步理解人的社会环境和功能,增强他们对于人类社会环境的意识。例如,路标的使用往往会使幼儿思考这样的问题:“路标有什么用?我们为什么需要这些路标?”“路标是谁设立的?它们是谁做的?”通过积木游戏活动,幼儿可以进一步理解路标的功能:它们可以帮助人们了解在什么时候和在哪里该停下来、告诉人们现在身处哪里、正在去往何方、可以开多快、哪里可以上高速道、哪里有吃的、哪里可以买到汽油等。成人也可以向幼儿提出这样的问题以帮助幼儿整合和加深对于自己经验的理解。在有目的的参观活动中获得的关于周围世界的鲜活的印象也可以激发幼儿进一步建构的兴趣,扩展幼儿建构活动的主题与内容:“那我们再造一个加油站吧。”

建构物的日趋“逼真”表明幼儿开始能够对客观事物进行逻辑的、细致的分析。随着幼儿生活经验的丰富,幼儿的建构物日趋复杂与细致,他们的建构需要更多的空间,也需要花费很多的时间。对积木的使用越趋目的性和计划性,用什么样的积木取决于建构物的需要和功能。幼儿更多地使用曲形板、拱形板、圆柱体和三角形等积木。幼儿对于不同形状、大小的积木之间的替代关系的意识也进一步增强。因此,当大积木用完了后,他们仍然能继续建构下去。连续几天的持续建构并利用建构物进行象征性游戏开始成为幼儿在积木游戏活动的发展过程中出现的新的需要和兴趣。由此,幼儿的积木游戏活动围绕着社会环境和人们的社会生活而进一步展开。

(3)“人一我关系”的分化和对社会角色的理解

从最初的主、客体融为一体的象征性游戏(例如最初的用一块积木当轮船)发展到主体与客体的分化、能够用建构物来代表客体(例如用积木建造轮船)和用橡胶的或木制的小人等来代表自我以及自我生活中的社会关系(例如,船上人们的活动),积木游戏活动的进步不仅标志着“物一我”和“人一我”之间出现了距离,而且意味着在“自我”和对自我的认识”之间也开始出现了一定的距离,“实际的自我”让位于“象征的自我”。幼儿可以像另外个人那样行动,按照自己对于角色的理解来“导演”人们的活动。

在“象征的自我”的作用下,幼儿可以尝试更多的角色。例如,一个正在积木建构物中“导演”4个木制小人的活动的幼儿,可能会轮流担当妈妈、婴儿、爸爸和老师的角色。在没有时间和结果压力的游戏中,幼儿不但可以尝试各种社会角色,体会到不同角色之间的关系,而且还能表达自己对于不同的社会角色的理解,体验多种情感。游戏可以使幼儿进一步加深对于社会生活经验和各种社会角色的理解。因此,游戏不仅是幼儿认识和理解周围世界的途径,它也是解决和平衡幼儿认识和情感之间的矛盾冲突的重要途径。

(4)合作建构与“集体的象征”

幼儿最初可能是自己独自建构。但是,在他们专心于自己的建构时偶然发生的、与伙伴的身体碰撞或与伙伴的建构物的“相撞”,可能导致合作游戏的发生和两个建构物的结合。新的游戏玩法的出现不仅可以增加幼儿游戏的兴趣,而且也为幼儿提供了与伙伴合作游戏的机会。例如,雷雷在自己搭建好的“铁路”上开火车。强强在雷雷的“铁道”旁竖立起了一些单元积木。当雷雷的“火车”要经过这段铁轨时,强强说:“等下,这是山洞,它还没完工呢。我要把它弄暗了。”强强把一块看起来较长的积木放在竖立

着的积木的顶上。但是,积木还是太短了。强强马上意识到了这一点,又拿了一块更长的积木放了上去。在一旁观看的雷雷说:“不对,你还必须把它弄得高一点,这样车子才能开进去。”强强接受了这个建议。他们一起把“山洞”搭得更高一些,还加上了顶盖。合作建构可以促使象征从“个人的”到“可交流”的转变。象征性功能或使用符号来标志物体的能力是人的重要的心理能力。从牙牙学语到能说出连贯的句子;从在纸上涂鸦到能有意地写出一个可以被读出的有意义的单词,需要经历一个相当长的发展过程。幼儿需要时间去尝试“假装”的技能,学习用一样东西代表另一样东西。这种表征活动来自于与人交流的需要,发轫于幼儿的绘画和游戏之中。例如,在积木建构活动中用红色的小立方体积木代表交通灯;画一朵花表示这是一间花店。这些“代替”活动标志着幼儿对象征和符号的理解。幼儿最初所建构的“象征”往往只对于他自己来说是“有意义”的,是种“个人的象征”。因此,在最初的积木游戏活动中,积木或积木建构物的象征意义可能只有幼儿自己能够理解。但是,随着幼儿合作建构游戏活动的发展,幼儿逐渐学习运用一些其他人也能理解的象征方式,并且能就这些象征的形式和意义与其他幼儿进行讨论和协商。于是,在幼儿的积木建构活动中,象征就具有了可以“交流”的意义而转变为“集体的象征”。所以,积木建构活动作为一种象征性活动,可以为幼儿提供创造、使用表征或符号的大量机会,有助于幼儿理解和运用符号能力的发展。

二、建构游戏现场观察

观察对象:大三班

视频时间:10分钟

使用工具:慧园通

三、观察交流:

1、你注意到该幼儿的象征水平是怎么样的?

2、该幼儿建构的其他能力是怎么样的?

四、对标讨论,确定幼儿游戏水平

材料选择:水平5、象征水平:水平4、建构技能:水平5、意志行为:水平5、兴趣与交往:水平3(不显著)

五、建构游戏的支持策略

思考:作为教师下一步如何支持?

作为本次教研任务,下次教研开始前做分享,再次进入游戏现场观察大三班这对双胞胎的建构游戏。