张慧 《青铜器与甲骨文》说课

学校:温州市第十七中学 姓名:张慧

一、教材分析

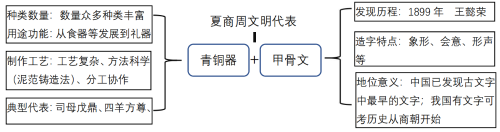

本课是《中国历史》七年级上册第二单元第五课。承接《夏商周的更替》,继朝代更迭和政治制度,从经济和文化角度全面了解当时的社会面貌,对认识夏商周时期文明的发展及整个中华文明发展的进程具有重要作用。本课主要内容分为三目:青铜器的高超工艺、甲骨文记事、甲骨文的造字特点。三目内容反映了夏商周时期高度发达的文明,青铜器与甲骨文是我国劳动人民智慧的结晶,构成了本课的主干知识。

二、学情分析

学生通过前一课的学习,了解了夏商周时期国家的建立和政治制度的发展,这为本课从经济文化方面学习夏商周文明的发展做了重要知识铺垫。学生通过平时的阅读和旅游经历对青铜器和甲骨文有一定的了解,但对于青铜器的功能、用途、工艺、价值及甲骨文的造字特点和与汉字一脉相承的关系知之甚少。学生能初步认识到青铜文明和文字的创造是中国古代劳动人民智慧的结晶,但是对于文明的传承与发展达不到体会的高度。

初一学生对于历史的学习充满了兴趣,且喜欢趣味、动态、视觉性的学习方式,所以课堂学习要多运用一些小故事、图片、视频的形式吸引学生的注意力,激发学生学习的积极性和主动性,增强学生探究的欲望。

三、教学目标

1.本课课标:

青铜器的高超工艺;中国目前发现的年代最久、体系较为完整的文字——甲骨文

2.学习目标:

1. 通过甲骨文鉴赏活动及甲骨文记载阅读,理解我国有文字可考的历史从商朝开始,理解甲骨文在汉字演变中具有重要地位;通过甲骨文典型字体解读,知道甲骨文的常用造字方法。

2. 通过鉴赏青铜器,知道夏、商、西周时期的青铜器功能、用途、工艺及价值;通过对司母戊鼎制作工艺分析,理解青铜器制作工艺高超主要表现在工艺复杂、 方法科学、分工细致、协作水平高等方面。

3.通过探究理解甲骨文和青铜器的历史价值,初步理解夏商周时期高度发达的文明,明确中华文明源远流长,增强民族自豪感和自信心。

3.学习重点:甲骨文在汉字演变中的地位;青铜器的高超制作工艺

4.学习难点:青铜器和甲骨文发现的历史意义

四、教法与学法

1.情境教学法、问题引导法。通过设置特定的情境,让学生意识到历史学习要回归于当时的历史环境,通过设置问题,引发学生的思考,学生逐步认识到认识青铜器的主要功能,认识青铜器和甲骨文是夏商周时期文明的典型代表。

2.合作探究法。学生通过识读各种类型的青铜器的图片,合作探究青铜器的用途及功能变化;识读各种考古发现的甲骨文记载内容,认识甲骨文的地位,依据甲骨文的文字图片实例,辨识甲骨文的造字特点。

五、教学过程:

1.宏观角度分析:

板书呈现本节课的环节(环节要凸显教学特点、核心内容、教学线索等)

2.微观角度说:

课堂导入:

呈现:学生学过的历史事件的时间:

距今约70至20万年,北京人出现

约公元前2070年,禹建立夏王朝

约公元前1600年,商汤建立商朝

公元前1046年,牧野之战

教师活动:在之前所有的时间都出现了“约”字,但是牧野之战的时间却非常肯定,这是为什么?

学生活动:存在有确凿的证据,包括甲骨文和青铜器的发现。

呈现材料:利簋图片及“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商”

学生自主阅读:教材P26页金文与毛公鼎

设计意图:通过不同时期历史事件的表述的不同,凸显了文物在历史研究中重要价值,既可激发学习兴趣,也渗透了历史的实证意识,为本课时学习做好铺垫。

(一)礼仪象征——青铜器

出示材料:到公元前3000年时,人们知道在铜里面加入少量其他金属,可以冶炼出更为经久耐用的合金。最后,他们发现,在冶铜时掺进一些锡,效果最理想,由此产生的青铜明显的胜过石器。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

教师活动:提问:(1)什么是青铜? (2)青铜的有点?

学生活动:阅读材料自由作答

学生活动:梳理青铜器发展的历史,师生共同梳理明确:对历史发展,人类从石器时代走向青铜时代。

出示材料:教师活动:提问:推测一下这些青铜器分别有什么用途?

学生活动:自由作答,教师引导下总结为按照用途可分为酒器、食器、兵器、祭器、乐器等,青铜器的数量众多种类丰富

出示材料:周代礼乐等级表教师活动:提问:由材料可知,周代青铜器还具备怎样的功能?

学生活动:梳理后得出商代后青铜器从食器、祭器、兵器等逐渐发展到礼器,其类型和数量,反映了权力的大小和严格的等级界限。

设计意图:学生要理解为什么说青铜器是礼仪象征,针对这个一核心问题,本环节从什么是青铜器到青铜器的发展历史,再到周朝青铜器的顶峰的表现,层层深入,学生能够理解青铜器的历史地位。

出示图片:司母戊鼎和四羊方尊

教师活动:仔细观察这件文物,谈谈你的感想。

学生活动:自由作答,教师引导青铜器是实用性和美观性的高度统一体。

播放视频:《如果国宝会说话:后母戊鼎》

教师活动:提问:在当时的历史条件下能够生产出如此精美的青铜器,说明了什么?

学生活动:自由作答,教师引导从分工合作、工匠人数、技术水平思考,师生共同明确当时的青铜铸造技艺高超。

设计意图:青铜器的铸造工艺距离学生的实际经验过于遥远,通过视频讲解青铜器及其铸造过程,不仅直观感受中华传统文化之美,学生也更加真切地感受青铜器的铸造难度,加深对古代青铜铸造业技艺高超的理解。

(二)汉字符号——甲骨文

教师活动:除青铜器和青铜器铭文外,历史学家对商朝历史研究还要借助什么?

呈现材料:(一)甲骨文,又称“契文”、“甲骨卜辞”、“殷墟文字”或“龟甲兽骨文”,主要指中国商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字。(二)在清朝光绪年间,古董商、金石学家王懿荣,,买到一种叫龙骨的药材,对其上面的图形文字进行研究,并通过山东古董商人范维卿大量收购,王懿荣首次发现甲骨文,并将其断为商代。

学生活动:简要梳理甲骨文发现的时间、人物、地点、数量

呈现材料:教师活动:提问:观察表格,你有哪些发现?

学生活动:自由作答。师生共同总结:商朝建立强大的军队,制定严酷的刑法。甲骨文是研究商周历史的第一资料,既是文献资料,也是实物资料,具有极高的历史价值。

教师活动:提问:观察这些甲骨文,采用什么造字方法?

学生活动:采用象形、会意、形声、假借等造字方法。

呈现材料:教师活动:提问:通过“春”字的演变,你有哪些发现?

学生活动:在教师引导下得出结论甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍 在使用,甲骨文是汉字形成与发展的重要阶段。

设计意图:本环节目的是理解甲骨文的的历史价值等学习目标,落实了解甲骨文的造字方法,在学习过程中以甲骨文与商朝武器和商朝刑法相互关联,作为特例将学习目标有机结合,对于教材中关于甲骨文价值的观点,通过“春”字的演变过程,理解甲骨文在中国汉字形成与发展地位,培养学生史料实证、历史解释等核心素养。

课堂小结:夏、商、周时期,甲骨文见证了中华民族从传说时代迈入文字记载时代,青铜器见证了中华民族从石器时代迈入到青铜时代,中华文明开启了新的篇章。

板书设计:

作业布置:选择一件青铜器文物,为其设计名片。

六、本节课的亮点与不足

亮点:在导入环节,利用学生已经学习过的知识点,抓取历史事件的不同表述,引起学生对历史细节关注的同时,凸显了文物在历史研究中重要价值,渗透了历史的实证意识。讲授甲骨文环节中,通过甲骨文与商朝武器和商朝刑法,学生对甲骨文的的历史价值有落脚点,不仅了解了商朝的重刑罚的特点,并将这一特点与甲骨文的造字方法相结合,既落实了知识点,也培养了学生的历史学习兴趣。

不足:在讲授青铜器,感悟青铜器的美感,设问不够明确,如“在当时的历史条件下能够生产出如此精美的青铜器,说明了什么?” 问题过大,学生一时间不知道应从何处思考,教师可以引导学生制作如此精美的青铜器需要克服那些问题,

学生自由作答,自然过渡到师生总结青铜铸造技艺高超。