|

| 【温州三中】 专家进校 助力课改 | 温三中开展学期第二次课改项目研讨活动暨青年教师工作坊活动 |

|

4月20-21日,温州市第三中学举行了“‘学·做·教’学习型课堂”课改项目2020学年第二学期第二次研讨活动暨青年教师工作坊学期第二次活动, 华东师范大学王建军教授进行现场教学跟进和教研指导,林德跃副校长、黄剑铮副校长、黄成雅副校长等行政领导和语文组、社会组、数学组全体教师以及校青年教师工作坊成员参与了此次教研活动。

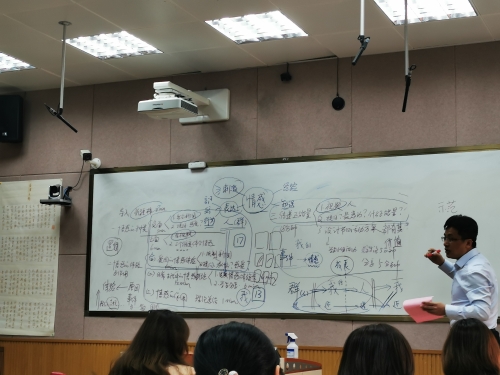

语文学科活动 4月20日周二上午,语文组青年教师吕苈苈执教公开课《构建你的小说阅读指南》,授课对象为九(2)班学生。课堂环节设计完整,循序渐进。课堂上吕老师先进行预习检测和反馈,通过学生的反馈发现学生没有关注到小说中的环境设置,由此关注到学生的知识盲点。接着以这一知识盲点为课堂达成的目标,给学生布置学习任务,让学生能够从课内已知出发,自学探讨课文中给我们提供的小说环境描写的阅读策略,在这一学习环节,学生在老师的指导下进行合作、讨论、归纳、展示,接着任务二让学生借阅读方法重新修改课堂预习检测。 戴雅雅老师就这节课进行了复盘。她认为,吕苈苈老师这节课从学生的学情出发,想要学生达成的学习目标是学生在小说阅读中能够对小说的环境设置提炼出抽象的阅读策略并迁移运用到实际的阅读过程中。吕老师整堂课围绕两个任务,让学生不断进行自我学习、自我反思、自我诊断以及自我的迁移运用来实现课堂的真实有效学习。在“怎么把小说读得更丰厚”这个问题上,吕老师的课能够基于学生学情先检测,抓住学生的盲点,有针对性地复习。 华师大王教授肯定了吕苈苈老师的整个课堂环节设计,他指出,这堂课的学习目标比较清晰,课堂形成了一个由“导入初体验,反馈评价,学习目标明确,形成策略,应用策略,总结提升”这样一个层级递进的学习环境。王教授进一步指出:对某一类文体的阅读,学生的阅读策略应该有三个层级,一是应对策略,二是理解策略,三是表述策略。表述基于理解,理解基于应对。 社会学科活动 4月20日周二下午,社会法治组青年教师侯洁莹在七(4)班开出《在品味情感中成长》研讨课。本课的教学话题是“情感”,侯老师在导入部分让学生观看《新疆棉事件》视频后表达自己的感受,并引导学生从不同的角度去思考不同的群体会产生的情感体验。接着引导学生关注在自己的日常生活中的情感,并在准备好的“情感记录卡”中做相关的记录与分享。通过视频播放点燃学生心中的正能量之心,并借此开展了节日方案的设计活动。最后通过布置记录自己做过的一次传递美好情感的事情的作业,作为本课学习的实践延续。 课后,孙春燕老师进行了课堂环节复盘,记录本课的教学环节为:导入-《新疆棉事件》视频-借此总结归纳“情感的种类”一共用了11分钟,“情感的体验”内容用了8分钟,“学生日常生活中的情感体验”内容用了12分钟,“美好情感的作用”用了9分钟,“为他人带来美好情感的体验”用了8分钟,整个课堂教学时间是48分钟。 陈磊闵老师做了点评:本课教学以新疆棉花事件的一个情境教学从而引出主题,激发学生的学习兴趣,引发社会热点,让学生关注国家大事,体现思政课的特点。整个课堂设计中,候老师通过视频、音乐、画面再现、生活情景,唤起学生相应的情感,很好地落实了教学目标,尤其是达成了情感态度价值观的目标。 华师大王教授点评说,从教学复盘和教学评价可以看出,侯洁莹老师这一堂课的设计紧张围绕“情感”话题展开,运用了多种方式刺激学生体味不同的情感,并给予学生充分的机会表达情感。从素材的选用上遵循了“群--我(往)--人--我(未)”远近结合的原则,重构话题,挖掘内容的育人价值,促使学生能真正成长。同时王教授建议,在设计任务(活动)方案时最好能先带着学生做示范,再指派给学生任务让其尝试着完成,在学生展示任务教师做出评价后再二次机会,最后展示教师总结,确保活动顺利开展,并让学生习得的过程和内容更扎实。

数学学科活动 4月21日周三上午,数学组麻聪聪老师在八(2)班上了一节《平行四边形性质(3)》研讨课。麻老师从“平分平行四边形面积”引入,用“平分面积的线都经过某一个点、这个点的特点是什么”来激发学生对本节课的兴趣,接着学生提出猜想并进行证明,接着麻老师给出基础练习进行巩固,通过一个图形将边的关系、周长和面积与本节课的内容联系起来,最后进行应用。 课后由数学教研组长金苗老师复盘。金老师将整节课分成四大板块,第一块是活动引入,从平分平行四边形面积引入,设疑,第二块是性质生成和体验,先从活动中将本节课的重点平行四边形的性质提出并证明,再对性质进行直接和间接的应用,第三板块是再应用,提升和拓展,主要是面积等分问题和信息增加求值问题,第四板块为总结。 最后,王建军教授进行了点评指导。王教授说,图形的性质教学,我们一般从边、角、形、积、转、组等方面进行研究、推论、最后应用,形成一个纺锤状的教学结构。本节课从设疑开始,再通过解题到证明,到转化,接着到生成,生成以后到用,最后到衍,有一定的层次感。每个应用都有一个例子,通过例子告诉学生一个道理、一个思路,再让学生进行一个应用。但有些孩子不知道如何做,因此我们要在教学过程中适当加入逆向思路,激发学生的灵感,在每一个应用之后,“频反顾”本节课的知识点,以加深对知识的印象。 供稿:教务处、语文组、数学组、社会组 摄影:林剑影 编辑:陈跃丹 |