9月18日下午,天空阴云密布,绣山中学的第二会议室却热闹非凡。在余晓琴老师的带领下,鹿城区“未来名师”青年教师研修班——初中语文名师工作室学员,在这里共赴一场秋日的诗意之约。

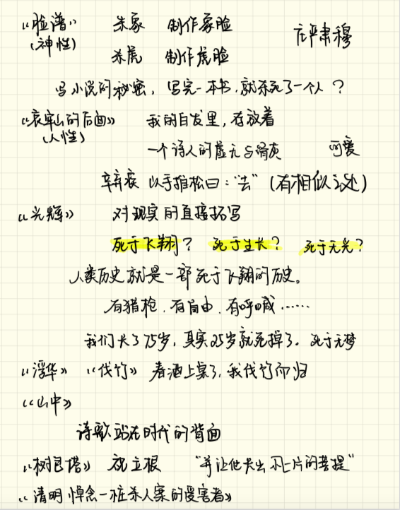

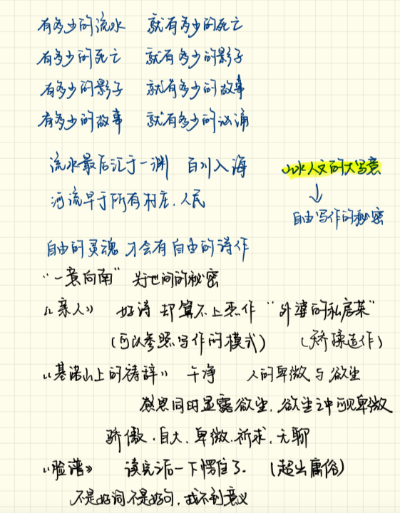

第一场活动安排,由来自温州大学人文学院的崔勇老师以“面对新诗,我们需要知道什么”的主题讲座拉开见面会的帷幕。崔老师由诗歌《蝈蝈与蛐蛐》《华南虎》引入,深入浅出地点出诗歌的隐秘性和诗歌创作的自由性。随后崔老师以世人对李白《赠汪伦》一诗的过度评价为例,指出新诗教学不能只抓住文本批评而脱离文本侃侃而谈,因为“伟大的诗人都有平庸之作,而平庸的诗人也偶有杰出之作”。接着崔老师在现场分享推荐了大量的现代诗歌,以自己专业的解读吸引着现场学员及绣山中学老师们的灼灼目光。它们或长或短,有些看着平平无奇,却都字字珠玑。一如诗人雷平阳《澜沧江在云南兰坪县境内的三十三条支流》,乍看令人发愣,细读背后却是山水人文的大写意,流水的背后是汇于一渊的死亡、影子、故事与暗涌;《基诺山上的祷辞》干净言语之下交杂的是人性的卑微、欲望、骄傲与祈求;《光辉》里各色的死亡,“死于飞翔”,“死于生长”,“死于无光”,何尝不是对人类历史的直接拓写……

(温州大学 崔勇老师) (成员们认真学习剪影)

面对诗歌,崔老师说,“大部分的语文老师都是业余的读诗者”,而当我们需要向专业的阅读者发展时,就要去掉意义,培养感觉。专业的阅读者需要每天坚持不懈地阅读,正如农民每天下地,木匠每日泡在木匠工作室一般。

(学员部分讲座笔记)

讲座结束后,学员们首先一一进行了感悟分享,活动现场掌声不断,分享中有对诗歌阅读的触动,有对个人阅读经历的深刻反思,也提出对个人专业成长、语文教学的思考和疑惑。面对学员们的感受,余晓琴老师如是说道:“不仅要做一位专业的阅读者,更重要的是做一位专业的语文老师。”

工作室领头人余老师正是这样一位专业的语文教师:极真诚、极踏实、极热爱。她二十余年扎根语文讲坛,“我就是喜欢教书”,余老师一脸带笑地说道。一个人若能深耕在自己喜欢的园地,那便是一个人一生最大的幸运。她幽默地自我调侃:“我天气也可以不要,但我一定要接地气。”急匆匆赶来赶来工作室的路途中,余老师手里还捧着一沓学生刚刚交上来的作文思维导图训练单。

她坦言,“我的想法非常跳脱,每天都有很多关于语文教学的想法,都很想去尝试,年轻人不要怕犯错。”比起中规中矩地上一堂课,余老师更期待青年教师们做一次突破重围的尝试。

(学员和导师的合影)

“未来名师”青年教师研修班正是以此为目标,着重培养青年教师,推动师资整体水平向高位均衡迈进。余老师指出,工作室将通过钉钉线上直播学习与线上交流、对接鹿城区教研室特色活动、开展论文与案例写作培训等多种方式,为语文青年教师搭建一个深度学习,良性互动的平台,从而促进青年教师的专业成长。

“总有些惊奇的际遇,比方说当我遇见你”,余晓琴名师工作室的故事还在继续……

文/温州市第二实验中学 项施雪

审稿/温州市绣山中学 郑名茗

编辑/温州市第十九中学 陈雅婷